岡崎学区内に残された遺跡・旧跡の数々を紹介します

❶ 延命地蔵道標(針崎郷)1899年

針崎郷公民館前に、高さ1メートルの石の道標が立っている。明治32年、岡崎駅南約1kmの若松町字北之切の三叉路に設置され、後に勝鬘寺門前脇、更に現在地へと移された。

正面に「延命地蔵」、左側面に『右をかざきすてんしょ(岡崎ステーション) 左のばた』 右側面に『左ふくおか とろ 中じま かたのはら 西のこうり』、裏面に『明治三十九年九月建立 二村竹三郎建立』と刻まれている。

学区には他に「薬王寺前道標」・「柱北屋敷道標」・「柱南屋敷道標」がある。

【第36号(令和3年1月15日附)に掲載】

(正面)

延命地蔵

(左面)

右

をかざき

すてんしょ

左のばた

(右面)

左

ふくおか

とろ 中じま

かたのはら 西のこうり

(裏面)

明治三十二年九月

二村竹三郎建立

❷ 太夫塚古墳(若松郷南)5世紀後半

太夫塚古墳は若松町字西之切にあり、標高15㍍の段丘に造られた古墳時代中期の円墳です。

昭和47年に県教育委員会によって測量調査が実施され、昭和50年に県指定遺跡になりました。直径36㍍、高さ5.5㍍程で、周りを幅3㍍、深さ50㌢の周溝がめぐっており、須恵器の高坏・円筒埴輪・人物埴輪が出土しています。

このほか学区には、若松町地内に「北之切古墳」「西之切古墳」などがあります。

(写真:岡崎市教育委員会提供)

【第37号(令和3年4月30日附)に掲載】

太夫塚古墳全景(昭和50年頃)

太夫塚古墳出土品

太夫塚古墳見学会の様子(令和3年5月)

❸ 渡邉高綱戦死地碑(針崎郷)

針崎町朱印地にある、三河一向一揆の拠点となった勝鬘寺の墓地に、一向一揆の門徒方の勇将「渡邉高綱」(槍の名手守綱の父)の戦死地碑(写真左)がある。

永禄7年(1564)1月11日、一向一揆上和田の戦いで徳川家康方の内藤家長(高綱の甥)の矢にあたって負傷し勝鬘寺までたどり着いたが、同17日、針崎の戦いで破れ、ここで戦死したと伝えられる。

昭和54年8月に発願建立された碑(写真右)に、由緒書きが刻まれている。

【第39号(令和5年10月1日附)に掲載】

勝鬘寺本堂

渡邉高綱戦死地碑

❹ 「金仏伝説」の等周寺(若松郷南)

伝説の金仏

若松町南之切にある真宗大谷派の寺院で謝徳山等周寺と称する。御本尊の阿弥陀如来は昔ばなしで「金仏池」から掘り出されたと伝えられる「金仏」である。創立年代は詳かではないが開基は道敬(1574年没)といわれている。当寺は―向―揆の拠点となった本證寺(現安城市)の末寺であったことから、―向―揆に巻き込まれ、一時破却された。その後、四代玄甫の時(1663年)に現在の地に新たな堂宇が建造された。現在の本堂は、明治中期(1890年)頃に再建されたものである。

山門前の道は昔の鎌倉街道で、蓮如上人が当地をお通りになった時に植えられたという「こがねもち」の大木(ふるさとの名木指定)があった。

【第46号(令和5年8月1日附)に掲載】

明治中期に再建された本堂

「こがねもち」があった頃の等周寺絵

蓮如上人お手植えと伝わる「こがねもち」の切株

❺ 稲荷神社の「力石」(羽根西)

岡崎市羽根西2丁目にある稲荷神社の拝殿(写真㊧)東側の塀近くに、表面がつるつるした楕円形の珍しい石(写真㊦)が安置されている。

この石は「力石」と呼ばれており、高さ約30㎝、長 さ約50㎝の石で、いわれは定かではないようであるが、その昔人生儀礼の一つとして、子供組を抜けて、ようやく一人前の扱いを受ける「若者組」に加入する時、試練としての「力だめし」などに使われたのではないかと思われる。その重さは、100Kg近くあると考えられ、指のかかるところがなく持ち上げにくいようである。

地元の古老の話によるとこれを持ち上げた人がいたとのことである。

(参考文献:岡崎南風土記)

【第47号(令和5年10月15日附)に掲載】

稲荷神社拝殿

拝殿東側にある「力石」

❻ 南岡山 正覚寺(柱2丁目)

正覚寺本堂

JR岡崎駅の西にある真宗大谷派の寺院で、本尊は阿弥陀如来である。創立は文亀二年(1502年)で開基は、誓珍法師(1435年~1514年)と言われている。

当寺は、もとは幡豆郡吉良庄岡山郷に道場があって、これを、春崎(現針崎町)の勝鬘寺の脇寺として移したのが始まりである。第十三世住職義竟(ぎきょう)は、本堂の位置するところが高原にあり、風災害に度々遭うことを憂いていた。一方、「柱村」には寺がなかったことから、「柱村に寺を移転すること」が発願され、明治十六年(1883年)に本堂が現在の場所に移築された。現在の本堂は、平成十三年に再建されたものであり、

境内には、建て替えのために解体された本堂の大きな鬼瓦(高さ約1.9m、幅約2.5m)が保存されている。また、書院には誓珍法師が蓮如上人より拝受したとされる「阿弥陀如来絵像御本尊」が掛けられている。

【第51号(令和6年10月15日附)に掲載】

旧本堂の鬼瓦

阿弥陀如来絵像本尊

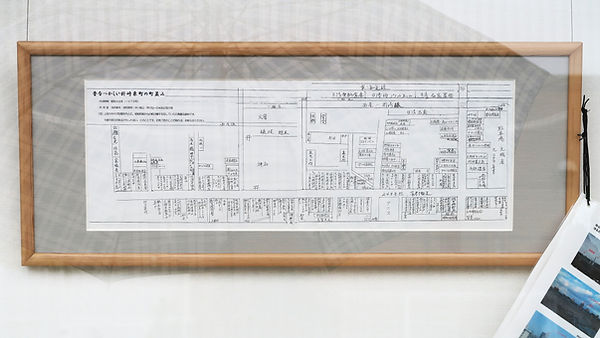

❼「昔なつかしい針崎東町の町並み」図(針崎東)

今回は、比較的新しい昭和史です。場所は現在の針崎東町、製作は昭和48年ですが、昭和20~30年頃の街並みを振り返って書き出したいわゆる住宅地図です。ご年配の方なら昔、針崎町内を市電(名鉄福岡線)が走っていた事を覚えている方もお見えでしょうが、この図は、その市電が開通する前のもので第一次ベビーブームを象徴する駄菓子屋さんはじめ肉屋・魚屋・大工・飲食店・八百屋・靴屋等々あらゆるお店が並んで町を形成しています。

現物は針崎東町公民館内に展示されています。機会が有れば、是非一度ご覧ください。

【第53号(令和7年8月1日附)に掲載】

昔なつかしい針崎東町の町並み

針崎東町の航空写真(昭和36年5月撮影)

針崎東公民館に掲示された地図

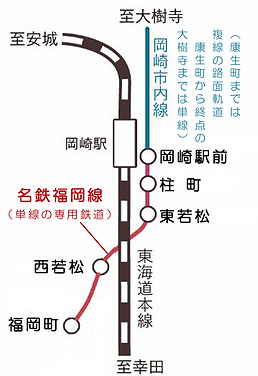

❽ チンチン電車 名鉄福岡線

西尾駅と岡崎駅前の岡崎新駅を結ぶ軽便鉄道「西三軌道」が明治44年に開通したのが始まりです。以後、西尾鉄道、愛知電気鉄道西尾線、名鉄西尾線と変遷し、戦時中の昭和18年に休止されるまで沿線住民の足として活躍しました。

昭和26年、岡崎駅前-福岡町(旧土呂)間が名鉄福岡線として復活。岡崎市内線と直通運行を開始し、「チンチン電車」の愛称で親しまれました。

しかし昭和37年に廃止され、以後は名鉄バスの専用道路として平成28年3月まで使用されました。

(「岡崎まちものがたり」より)

【第55号(令和7年10月15日附)に掲載】

下の写真は 2012(平成24)年3月20日~5月31日に名鉄資料館で開催された「岡崎市内線写真展」の展示写真より >詳細

1_岡崎駅前1962(S37)年1月6日 左奥の立派な日通の事務所は、以前は西尾鉄道のターミナル「岡崎新」の駅舎だった。 ここの約100m南(写真奥)に、鉄道・軌道の分界点があり、そこから向こうは鉄道の福岡線であったが、市内線の電車が直通していた。 |  2_岡崎駅前1962(S37)年6月16日 岡崎市電最後の日。 駅前に集まった電車と名残を惜しむ人達。 福岡町に向かう電車と、ここで折り返す電車。 右の「岡崎市内線のりば」の建物の中に岡崎市内線の事務所があった。 市内線の乗務員はここで交替していた。 |  3_岡崎駅前1962(S37)年6月16日 岡崎市電最後の日。 「63年間ありがとう」と書かれた花電車 |

|---|---|---|

4_柱町1962(S37)年頃 柱町に到着した朝の通勤通学列車。 車内が混み合っている。 2両続行で運転されていた。 |  5_東若松~西若松1962(S37)年頃 (桜井儀雄氏撮影) 531号が国鉄東海道線の下をくぐる |  6_福岡駅1962(S37) 終点の福岡町で折り返す58号。 岡崎新~西尾を走っていた旧西尾線が、戦時中の昭和18年に不要不急路線に指定され営業休止、昭和26年に岡崎駅前~福岡町(旧駅名は岡崎新~土呂)が福岡線として営業再開した。 福岡町駅構内には、土呂駅の名残の高床ホームが残っていた。 |